«ЭТО ВЫСТРОЕНО НА ПЕСКЕ»

Я не знаю, как называется этот цветок.

Тракторист Ораз Олдабергенов проживает в номерном совхозе. Но и он пока еще не знает, как называется его совхоз.

Ведь новорожденным не сразу дают имена.

Однако он знает, что такие слова, как «Голодная степь», должны быть отменены.

И с ним, например, соглашается друг наш Марини.

В чилийской газете «Эль Сигло» он написал:

«Правильно! Предлагаю одно из таких названий: «Невеста воды».

Вам известны слова: «Это выстроено на песке».

Так обычно рассуждают люди о непрочном, зыбком и невечном.

Но ведь мой неназванный цветок, эти лепестки его живые, все же распустились на песке.

Тракторист Ораз Олдабергенов, точно саблей, первой бороздой именно песок рубил на части.

Он убивал Голодную степь.

И если ее будут называть как-то иначе, то опять же это потому, что одновременно меняется смысл, например, такого выражения, как «Это выстроено на песке».

Наверно, я не очень ошибусь, если скажу, что мы живем в эпоху самых чудесных поисков, когда, разрушая, строят и еще не знают, как назвать выстроенное.

Вот и цветок, о котором я вам говорю.

Как назвать мне его?

Может быть, вы подскажете, люди?

Однажды я сфотографировал этот цветок.

Он мне встретился где-то в номерном совхозе по дороге в Джетысай.

Этот цветок рос на песке, и я попытаюсь описать вам, как он выглядит.

Молодая женщина по имени Райхан-гуль, воспитательница детского сада, казалось, была головкой цветка с восемью лепестками.

И ветер целинный не сразу, а поочередно менял настроения на лицах восьми лепестков.

Восторг и сочувствие, радость и нетерпеливость, застенчивость и смелость, задумчивость и удивление.

Лепестки шевелились.

Я знал, что они разлетятся, чтобы украсить собой когда-то голодные степи.

Совсем непохожие друг на друга, эти юные лепестки почти одинаково улыбались, потому что корень у них был общий.

С недавнего времени корень жил-поживал в орошаемом песке.

И я тут же узнал, что пестрые лепестки, окружившие Райхан-гуль, просто слушали новую сказку.

Я не знаю названия этой сказки, не знаю, в каком это было совхозе, я еще не знаю другого имени и пока говорю: Голодная степь.

Я не знаю, как тот цветок называется, но знаю, что все это было прекрасно.

И знаю, что все это распускалось и было выстроено на песке…

БУХАРСКАЯ СТЕНА

На трассе газопровода Бухара — Урал.

На трассе газопровода Бухара — Урал. |

На Регестане в давнишние годы возле старинной бухарской стены слуги эмирские палкой избили пламенного Садриддина Айни.

В чем провинился великий писатель? Может быть, в том, что он правду сказал?

Не говорите, что камни безгласны. Все они помнят и только молчат.

Если бы расшевелить хорошенько камни старинной бухарской стены, может быть, вдруг бы и вырвалось эхо смелой мечты Садриддина Айни.

День изо дня Бухара хорошеет. Городу радости и новизны попросту стало неловко и тесно в мертвых развалинах старой стены.

Есть у студентов различных профессий главный экзамен по имени труд. Юность Бухарского пединститута! Тысяча шестьсот комсомольцев идут.

И горячо допросили кетмени камень за камнем старинной стены.

Долго молчали они.

Но. однажды в щедром разливе бухарской весны, в новом проекте задуманной школы, в стройке веселых студенческих дней камни старинные, как новоселы, заговорили.

И с этой поры стоило детям в каком-нибудь классе вымолвить слово о дружбе людей, стены тотчас отзывались, как эхо славной мечты Садриддина Айни.

Думал ли этот чудесный писатель, что эти камни, где били его, станут просторной и светлой школой?

Словом, одно я хочу вам сказать. Не утверждайте, что камни безгласны, если, рождаясь для жизни второй, к нам они отзвук мечты благородной через столетья доносят порой.

И над восточной столицей газа, над молодеющей Бухарой, как виноградинки, смех рассыпают веселоглазые школьные дни.

Это бегут ребятишки из школы имени Садриддина Айни.

Камни молчат.

Но хорошее слово могут порой обессмертить они.

ХИМРАГУЛЬ

Невозможно не залюбоваться первомайским парадом в Чарджоу, когда каждой колонне подарен свой излучавшийся цвет.

Словно это по улицам разбежались цветные полоски. И шуршащее платье весеннего города было к лицу ему и по плечу.

Среди движущихся оттенков, встречных песен и бодрых оркестров, где-то между студенчеством и шелковых дел мастерами на внушительном хлопкокомбайне за штурвалом сидела молоденькая Химрагуль.

И когда окружили ее речники, многоводная гвардия Аму-Дарьи какого флота, я невольно подумал, что белые кители этих людей, словно хлопок, обнимающий корпус комбайна.

Химрагуль, казалось, была безучастной. Она не хмурилась и не улыбалась. Привычным жестом она на рычаг нажимала. И праздник, как будни ее, был привычным ее окруженьем.

Я смотрел на нее и старался понять настроенье этой женственной и немного суровой туркменки.

И когда мне сказали, что она первомайское утро провела на полях в повседневной нелегкой работе, и когда я узнал, что молоденькая Химрагуль перед этим парадом трудилась — и сразу в колонну, сразу — в песни весны и в цветенье горячих знамен, — я невольно подумал о том, как естественно это.

Просто праздничный труд ее, личный и повседневный, продолжался на трудовом празднике всех. Так же точно вша она свой комбайн. И если убирала не хлопок, то во всяком случае в сердце свое она складывала улыбки, у которых зубы белели, как хлопок.

Остается сказать, эта девушка не исключенье. Двести пять ее сверстниц, мастерицы в Чарджоуском районе, водят хлопкокомбайны, и на их хан-атласных платьях разбегаются праздничные полоски, словно это колонны на торжествующих улицах Мая.

НАШ НАМ

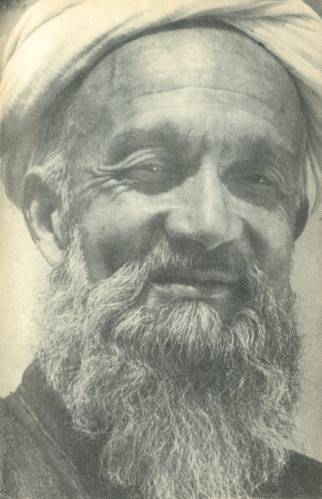

|

В самом его имени слышится коллективизм.

Зовут его Нам.

Может быть, что просто случайность?

Но когда вы присмотритесь к этому человеку и когда вы поймете характер его и натуру, вы, я в этом уверен, не сможете не согласиться, что порой отражается в зеркале-имени жизнь.

Нам Хын Дюн был когда-то комсоргом в гурленском колхозе.

Просто было бы странно услышать из уст его: «мне».

Враждовать с этим словом училось его поколение под родными знаменами Ленинского Октября.

Как вода по арыкам, шли годы.

— Нам нужна ирригация, — говорил бригадир Нам Хын Дюн.

— Нам достать бы машины, — мечтал агроном Нам Хын Дюн.

— Нам угодья расширить бы, — добивался парторг Нам Хын Дюн.

— Нам не только бы рис или хлопок, а взять бы еще кукурузу, — размышлял председатель колхоза по имени Нам Хын Дюн.

Постепенно свершилось то, о чем говорил и мечтал, чего добивался молодой бригадир, боевой агроном, беспокойный парторг, пожилой председатель колхоза.

И вершилось, как это подметили люди, потому что на этих хорезмских просторах с человеком дружило волшебное слово.

Слово «нам» помогало товарищу Наму.

На шестнадцатом съезде Компартии Узбекистана можно было увидеть задумчивого человека.

Делегат хлопкоробов, он вспомнил нелегкие годы, шелест воды и настойчивый говор машин.

И сквозь речи ораторов это все повторилось.

И на лице Нам Хын Дюна можно было прочесть:

«Все исполнится! Все это нам…»

И понравилось мне, что в Хорезме о нем мне сказали:

«Это наш богатырь, дорогой председатель наш Нам!»

ШЕКСПИР И СУЛЕТБАЕВ

Смотрю я на вас и радуюсь — улыбка его сказала:

Смотрю я на вас и радуюсь — улыбка его сказала:О, этот узбекский радиус от Ферганы до Арала! |

Была такая жара, что мне хотелось взять дельту Аму-Дарьи и обмахнуться ею, как веером.

На одном из перышек этого веера, а точней — на реке Кегейли, встретился мне городок Чимбай.

— Хотите, — сказал он, — по-каракалпакски прочтут вам строки Шекспира?

И Чимбай пригласил меня к библиотекарю Кадырбаю Сулетбаеву.

«Бывает, палец заболит, и боль

Передается остальному телу».

Так Сулетбаев заболел Шекспиром. Когда переводил он эти строки, ему казалось, это — про него.

И я себе представил, как на чимбайской сцене выступают артисты народного театра.

Думал ли когда-нибудь Шекспир, что его Отелло заговорит по-каракалпакски?

Но Сулетбаев думал об этом, Он думал о том, что, может быть, этот труд ему не под силу. А когда в третьем акте Яго встретился с Каcсио и оказал: «Вы, видно, вовсе не ложились спать?», Сулетбаев невольно ответил:

— Да, нелегко мне это дается. И я, действительно, спать еще не ложился, ведь сейчас появится в саду Дездемона…

И Сулетбаев стал лучшим другом Шекспира. В разных эпохах они рядом ходили, потому что тропки шекспировских строк Сулетбаев прокладывал на родной чимбайской земле.

И порой Сулетбаев говорил Шекспиру:

— Почему-то считается, что Отелло ревнивец и что это чувство приводит его к убийству.

Но не ревность, по-моему, главное в ярком характере мавра.

— Я с тобой согласен, — соглашался Шекспир, — продолжай.

— В благородном Отелло самое сильное чувство — это, по-моему, честность.

Пусть он заблуждается, но не ревность, а справедливость руку его подымает.

— Почему-то труднее всего, — продолжал Сулетбаев, — мне дались такие строки: «Мы раздражаемся по пустякам, когда задеты чем-нибудь серьезным». Как мне хотелось по-каракалпакски получше эту мысль передать!

— Ну что ж, твои раздумья справедливы, — сказал Шекспир. — Отелло восставал против серьезного, а раздражен был пустяком.

— Ах, если б вы могли увидеть, — воскликнул Сулетбаев, — как наш каракалпакский мавр на городской чимбайской сцене весь ваш глубинный замысел раскроет!

…Была такая невыносимая жара, что мне хотелось взять дельту Аму-Дарьи и обмахнуться ею, как веером.

| ← Предыдущая страница | оглавление | Следующая страница → |